Nutzung der Windenergie

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 370592

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 370592

Windmühlen und Windräder zum Antrieb von Mahl-, Säge-, Hammerwerken und Wasserpumpen waren in Mitteleuropa seit dem 13. Jh. weit verreitet. Im Zuge der Industrialisierung wurden sie jedoch von Dampfmaschinen, Turbinen und Motoren verdrängt. Mitte des 20 Jh. waren sie in Deutschland nur noch vereinzelt in Gebrauch. Erst die Energie- und Umweltkrise der 1970er und 1980er Jahre verhalf der Windenergie zu neuer Bedeutung – diesmal als Quelle zur Erzeugung von elektrischem Strom.

Als Wind bezeichnet man die Luftbewegungen, die den durch Sonneneinstrahlung hervorgerufenen Druckunterschied zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten ausgleichen. Mit Hilfe moderner Windkraftanlagen (Konverter) lässt sich die in den strömenden Luftmassen enthaltene kinetische Energie in elektrische Energie umwandeln: Der Wind versetzt einen Rotor in Drehung und dieser treibt einen Strom erzeugenden Generator an. Da der Energiegehalt des Windes mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit ansteigt (doppelt so schneller Wind ergibt achtfache Energie), kommen vor allem die Küstenregionen und exponierte Hügelketten im Binnenland sowie das küstennahe Meer als Standort in Frage.

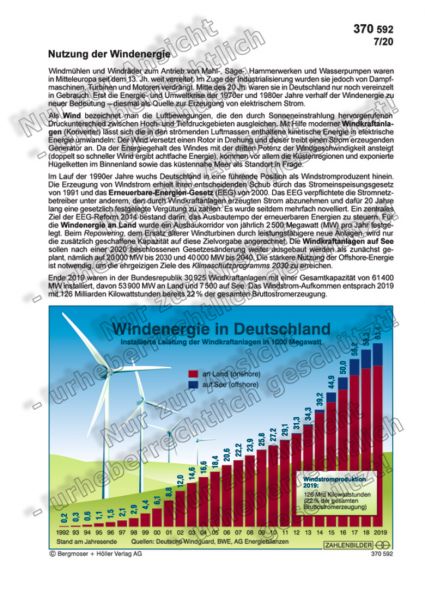

Im Lauf der 1990er Jahre wuchs Deutschland in eine führende Position als Windstromproduzent hinein. Die Erzeugung von Windstrom erhielt ihren entscheidenden Schub durch das Stromeinspeisungsgesetz von 1991 und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2000. Das EEG verpflichtete die Stromnetzbetreiber unter anderem, den durch Windkraftanlagen erzeugten Strom abzunehmen und dafür 20 Jahre lang eine gesetzlich festgelegte Vergütung zu zahlen. Es wurde seitdem mehrfach novelliert. Ein zentrales Ziel der EEG-Reform 2014 bestand darin, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien zu steuern. Für die Windenergie an Land wurde ein Ausbaukorridor von jährlich 2 500 Megawatt (MW) pro Jahr festgelegt. Beim Repowering, dem Ersatz älterer Windturbinen durch leistungsfähigere neue Anlagen, wird nur die zusätzlich geschaffene Kapazität auf diese Zielvorgabe angerechnet. Die Windkraftanlagen auf See sollen nach einer 2020 beschlossenen Gesetzesänderung weiter ausgebaut werden als zunächst geplant, nämlich auf 20000 MW bis 2030 und 40000 MW bis 2040. Die stärkere Nutzung der Offshore-Energie ist notwendig, um die ehrgeizigen Ziele des Klimaschutzprogramms 2030 zu erreichen.

Ende 2019 waren in der Bundesrepublik 30 925 Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 61 400 MW installiert, davon 53 900 MW an Land und 7 500 auf See. Das Windstrom-Aufkommen entsprach 2019 mit 126 Milliarden Kilowattstunden bereits 22 % der gesamten Bruttostromerzeugung.

| Ausgabe: | 07/2020 |

| Produktformat: | Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |

Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.

Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.

Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.

Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.