Unternehmenszusammenschlüsse (Fusionen)

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 227003

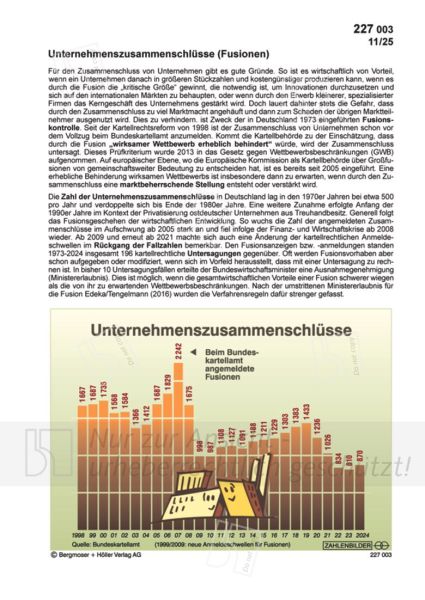

Der Zusammenschluss von Unternehmen kann in Deutschland durch das Bundeskartellamt untersagt werden, wenn von der Fusion eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs zu erwarten ist. Seit 1998 sind größere Zusammenschlüsse schon vorab bei der Kartellbehörde anzumelden. Wie haben sich die Zahlen entwickelt? Und wie viele Fusionen wurden untersagt?

Für den Zusammenschluss von Unternehmen gibt es gute Gründe. So ist es wirtschaftlich von Vorteil, wenn ein Unternehmen danach in größeren Stückzahlen und kostengünstiger produzieren kann, wenn es durch die Fusion die „kritische Größe“ gewinnt, die notwendig ist, um Innovationen durchzusetzen und sich auf den internationalen Märkten zu behaupten, oder wenn durch den Erwerb kleinerer, spezialisierter Firmen das Kerngeschäft des Unternehmens gestärkt wird. Doch lauert dahinter stets die Gefahr, dass durch den Zusammenschluss zu viel Marktmacht angehäuft und dann zum Schaden der übrigen Marktteilnehmer ausgenutzt wird. Dies zu verhindern. ist Zweck der in Deutschland 1973 eingeführten Fusionskontrolle. Seit der Kartellrechtsreform von 1998 ist der Zusammenschluss von Unternehmen schon vor dem Vollzug beim Bundeskartellamt anzumelden. Kommt die Kartellbehörde zu der Einschätzung, dass durch die Fusion „wirksamer Wettbewerb erheblich behindert“ würde, wird der Zusammenschluss untersagt. Dieses Prüfkriterium wurde 2013 in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aufgenommen. Auf europäischer Ebene, wo die Europäische Kommission als Kartellbehörde über Großfusionen von gemeinschaftsweiter Bedeutung zu entscheiden hat, ist es bereits seit 2005 eingeführt. Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs ist insbesondere dann zu erwarten, wenn durch den Zusammenschluss eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird.

Die Zahl der Unternehmenszusammenschlüsse in Deutschland lag in den 1970er Jahren bei etwa 500 pro Jahr und verdoppelte sich bis Ende der 1980er Jahre. Eine weitere Zunahme erfolgte Anfang der 1990er Jahre im Kontext der Privatisierung ostdeutscher Unternehmen aus Treuhandbesitz. Generell folgt das Fusionsgeschehen der wirtschaftlichen Entwicklung. So wuchs die Zahl der angemeldeten Zusammenschlüsse im Aufschwung ab 2005 stark an und fiel infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008 wieder. Ab 2009 und erneut ab 2021 machte sich auch eine Änderung der kartellrechtlichen Anmeldeschwellen im Rückgang der Fallzahlen bemerkbar. Den Fusionsanzeigen bzw. -anmeldungen standen 1973-2024 insgesamt 196 kartellrechtliche Untersagungen gegenüber. Oft werden Fusionsvorhaben aber schon aufgegeben oder modifiziert, wenn sich im Vorfeld herausstellt, dass mit einer Untersagung zu rechnen ist. In bisher 10 Untersagungsfällen erteilte der Bundeswirtschaftsminister eine Ausnahmegenehmigung (Ministererlaubnis). Dies ist möglich, wenn die gesamtwirtschaftlichen Vorteile einer Fusion schwerer wiegen als die von ihr zu erwartenden Wettbewerbsbeschränkungen. Nach der umstrittenen Ministererlaubnis für die Fusion Edeka/Tengelmann (2016) wurden die Verfahrensregeln dafür strenger gefasst.

| Ausgabe: | 11/2025 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |