Bundestagswahlen 1949-2025

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 088500

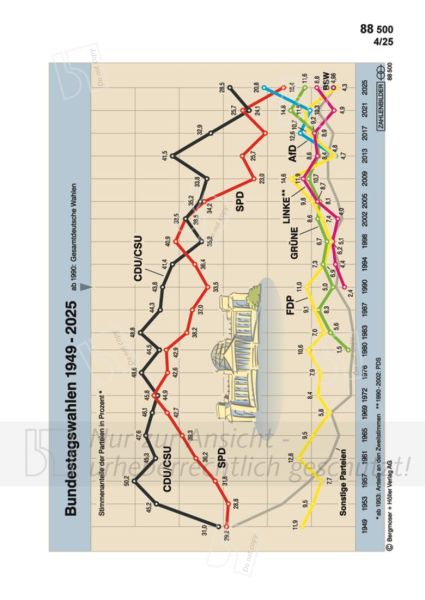

Die Bundesrepublik Deutschland stabilisierte sich nach ihrer Gründung 1949. Entscheidenden Anteil daran hatte das Parteiensystem. Früh verengte sich das anfangs breite Parteienspektrum: Ab 1961 waren nur noch CDU/CSU, SPD und FDP im Bundestag vertreten. Diese Entwicklung beruhte zum Teil auf der 5 %-Klausel, die eine Zersplitterung der Kräfte verhindern sollte. Ausschlaggebend war jedoch die Konzentration der Wähler auf die zwei großen politischen Richtungen: CDU/CSU auf der Rechten, die SPD auf der Linken. Dazwischen spielte die FDP lange Zeit das „Zünglein an der Waage“.

In den ersten beiden Jahrzehnten erhielten CDU/CSU regelmäßig die Mehrheit. Unter Konrad Adenauer (1949-63) gewannen sie 1957 sogar die absolute Mehrheit. Gegenüber der SPD, die für den Austritt aus der NATO zugunsten einer baldigen deutschen Wiedervereinigung warb, konnte sich die CDU als Stabilitätsgarant absetzen. 1965 erzielte die Union unter Ludwig Erhard (1963-66) erneut einen hohen Wahlsieg. Nachdem die christlichliberale Koalition im Streit zerbrochen war, kam es zur Bildung der ersten „Großen Koalition“ aus CDU/CSU und SPD. Unter dem CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger (1966-69) gelangte die SPD damit auf Bundesebene erstmals an die Regierung.

Die SPD konnte sich in der Großen Koalition beweisen. Bei den Wahlen 1969 erreichte sie im Bündnis mit der FDP die notwendige Mehrheit für die Regierungsbildung. Unter ihrem ersten Kanzler Willy Brandt (1969-74) holte die SPD 1972 vor dem Hintergrund des Streits um die neue Ostpolitik ihr bestes Wahlergebnis und wurde erstmals stärkste Partei. Nach Brandts Rücktritt übernahm Helmut Schmidt (1974-82), der die Bundesrepublik durch die schwierigen Jahre der Ölkrisen und des RAF-Terrors führte. In den Wahlen von 1976 und 1980 behielt die sozial-liberale Koalition ihre Mehrheit. 1982 erzwang die FDP jedoch das Ende der Regierung und wechselte an die Seite der Union.

Mit der neuen Mehrheit aus CDU/CSU und FDP stürzte der Bundestag im Oktober 1982 Kanzler Schmidt per Misstrauensvotum und wählte den CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl (1982-1998) zum Bundeskanzler. Bei den vorgezogene Neuwahlen Anfang 1983 gewannen CDU/CSU mit deutlichem Vorsprung. Mit den GRÜNEN gelangte eine neue Partei in den Bundestag. Die ersten gesamtdeutschen Wahlen 1990 bestätigten die schwarz-gelbe Regierung; vor allem in den neuen Bundesländern fand die Regierung des „Einheitskanzlers“ Kohl hohe Zustimmung. Die parteipolitischen Strukturen in Ostdeutschland glichen sich rasch an die im Westen an. Ehemalige DDR-„Blockparteien“ und Parteigründungen der Nach-Wende-Zeit gingen in den entsprechenden westdeutschen Parteien auf. Wichtige Ausnahme bildete die PDS, Nachfolgerin der DDR-Staatspartei SED, die sich ab 1990 als eigenständige ostdeutsche Regionalpartei etablierte.

Die großen Parteien verloren seit den 1980er Jahren an Bindekraft. Seitdem fielen die Stimmenanteile der „Volksparteien“ deutlich ab. Allerdings profitierte die SPD 1998 von der Wechselstimmung nach 16 Jahren Kohl-Regierung und holte noch einmal mehr als 40 % der Stimmen. Die daraufhin gebildete rot-grüne Regierung unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder (1998-2005) verprellte jedoch mit ihren Arbeitsmarktreformen vor allem sozialdemokratische Stammwähler. In der Folge kam die PDS im Bündnis mit der Protestgruppe WASG (ab 2007 als „Die LINKE“) auch im Westen zu größerem Erfolg. 2005 endete die rot-grüne Regierung in einer vorgezogenen Neuwahl.

Ab 2005 regierten CDU/CSU unter Angela Merkel 16 Jahre lang in wechselnden Koalitionen: zunächst in einer Großen Koalition mit der SPD, ab 2009 mit der FDP und ab 2013 erneut in einer Großen Koalition. 2017 erlitten Unionsparteien und SPD schwere Verluste, gingen aber noch einmal ein Regierungsbündnis ein. Als drittstärkste Kraft hielt die rechtspopulistische AfD ihren Einzug in den Bundestag. In der Wahl 2021 musste über die Nachfolge Merkels entschieden werden. Dabei erlitten die Unionsparteien einen so schweren Rückschlag, dass überraschend die SPD mit Olaf Scholz als Siegerin aus ihr hervorging. Auch GRÜNE und FDP erstarkten und gingen mit der SPD in der sogenannten Ampelkoalition zusammen. Diesem Bündnis fehlte es jedoch an dem innerem Zusammenhalt, um die Herausforderungen dieser Regierungszeit zu bewältigen: Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation und wirtschaftliche Stagnation. Ende 2024 platzte die Koalition. Bei der vorzeitigen Neuwahl im Februar 2025 siegten CDU/CSU vor der AfD, während die Ampelparteien abstürzten. Danach zeichnete sich schon früh ein neues Bündnis zwischen CDU, CSU und SPD ab.

| Ausgabe: | 04/2025 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |