Speicher für Solarstrom

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 370631

Für die Stromversorgung in Deutschland spielen die erneuerbaren Energien eine immer wichtigere Rolle. Aber die witterungsbedingten Schwankungen erschweren die Einbindung dieser Stromquellen in das Versorgungsnetz. Als Antwort darauf müssen die Kapazitäten der Stromspeicher massiv ausgebaut werden. Über den Stand der Entwicklung berichtet dieses ZAHLENBILD!

Der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in Deutschland geht Schritt für Schritt voran. 2024 stieg die installierte Leistung der Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen auf 188 Gigawatt, für Solarenergie allein auf 100 GW (1 GW = 1 Million Kilowatt). Bis 2030 soll die installierte Leistung noch auf 350 GW ausgebaut werden.

2024 deckten die erneuerbaren Energien schon mehr als die Hälfte (55%) des Bruttostromverbrauchs; auf die Solarenergie entfielen davon knapp 14%. Mit steigendem Beitrag zur Stromversorgung wird ein Nachteil dieser Energiequellen jedoch immer spürbarer: Auf Grund der wechselnden Witterungsbedingungen kann die durch sie abgegebene Strommenge deutlich schwanken, so dass ein erhöhter Aufwand zur Regelung des Stromnetzes entsteht. Gefürchtet sind mehrtägige Dunkelflauten wie im November 2024, in denen die Stromproduktion aus Wind und Sonne weit unter das normale Maß absinkt und konventionelle Kraftwerke zur Überbrückung der Flaute zugeschaltet werden müssen. Das andere Extrem sind Zeiten, in denen Windräder und Solarzellen mehr Strom erzeugen als verbraucht wird. Ein solches Strom-Überangebot hat zur Folge, dass Anlagen abgeschaltet werden müssen und die Preise am Strommarkt ins Negative umschlagen. 2024 wurde fast ein Fünftel des Solarstroms ins Netz eingespeist, als der Strompreis schon negativ war.

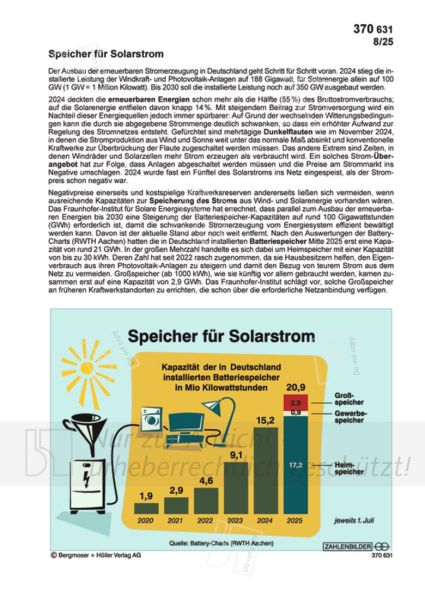

Negativpreise einerseits und kostspielige Kraftwerksreserven andererseits ließen sich vermeiden, wenn ausreichende Kapazitäten zur Speicherung des Stroms aus Wind- und Solarenergie vorhanden wären. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme hat errechnet, dass parallel zum Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 eine Steigerung der Batteriespeicher-Kapazitäten auf rund 100 Gigawattstunden (GWh) erforderlich ist, damit die schwankende Stromerzeugung vom Energiesystem effizient bewältigt werden kann. Davon ist der aktuelle Stand aber noch weit entfernt. Nach den Auswertungen der Battery- Charts (RWTH Aachen) hatten die in Deutschland installierten Batteriespeicher Mitte 2025 erst eine Kapazität von rund 21 GWh. In der großen Mehrzahl handelte es sich dabei um Heimspeicher mit einer Kapazität von bis zu 30 kWh. Deren Zahl hat seit 2022 rasch zugenommen, da sie Hausbesitzern helfen, den Eigenverbrauch aus ihren Photovoltaik-Anlagen zu steigern und damit den Bezug von teurem Strom aus dem Netz zu vermeiden. Großspeicher (ab 1000 kWh), wie sie künftig vor allem gebraucht werden, kamen zusammen erst auf eine Kapazität von 2,9 GWh. Das Fraunhofer-Institut schlägt vor, solche Großspeicher an früheren Kraftwerkstandorten zu errichten, die schon über die erforderliche Netzanbindung verfügen.

| Ausgabe: | 08/2025 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |