Frauen im Beruf

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 253141

Die Rolle der Frauen im Erwerbsleben ist Thema dieses ZAHLENBILDS. Wie hoch ist der Frauenanteil an den Erwerbstätigen in Deutschland? In welchen Wirtschaftszweigen sind sie unterrepräsentiert und wo stellen sie die weit überwiegende Mehrheit der Beschäftigten? Warum verdienen sie so viel weniger als Männer? Fakten als Grundlage für weiterführende Diskussionen!

Nach dem patriarchalischen Verständnis des Bürgerlichen Gesetzbuchs von 1900 hatte in einer Ehe der Mann „in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten“ zu entscheiden. Im bundesdeutschen Recht setzte dem erst das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 ein Ende. In der gesellschaftlichen Realität dauerte es aber noch länger, bis das dahinter stehende Rollenmodell – der Mann als alleiniger Ernährer der Familie, die Frau als Hausfrau und Mutter – allmählich abgelöst wurde. Heute sind die Frauen weitgehend ins Erwerbsleben integriert. In der ehemaligen DDR war das schon weit früher und stärker der Fall als im Westen. Inzwischen hat sich die Erwerbsbeteiligung allerdings angeglichen. Nach ersten Ergebnissen des Mikrozensus waren 2024 im Westen gut 76% der Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren erwerbstätig oder auf der Suche nach einem Arbeitsplatz, im Osten 77%. Bundesweit lag die Erwerbsquote der Frauen bei knapp 77%, die der Männer bei fast 83%.

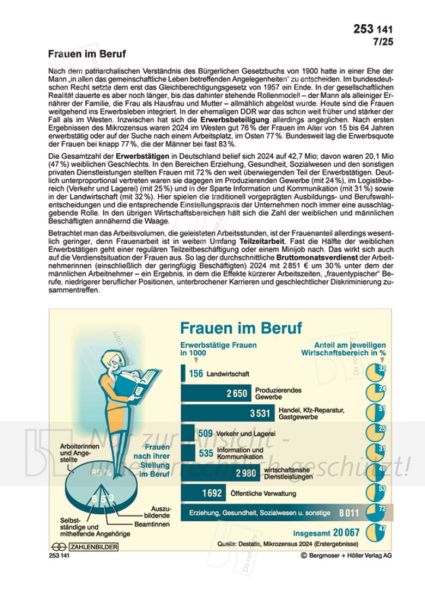

Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Deutschland belief sich 2024 auf 42,7 Mio; davon waren 20,1 Mio (47%) weiblichen Geschlechts. In den Bereichen Erziehung, Gesundheit, Sozialwesen und den sonstigen privaten Dienstleistungen stellten Frauen mit 72% den weit überwiegenden Teil der Erwerbstätigen. Deutlich unterproportional vertreten waren sie dagegen im Produzierenden Gewerbe (mit 24%), im Logistikbereich (Verkehr und Lagerei) (mit 25%) und in der Sparte Information und Kommunikation (mit 31%) sowie in der Landwirtschaft (mit 32 %). Hier spielen die traditionell vorgeprägten Ausbildungs- und Berufswahlentscheidungen und die entsprechende Einstellungspraxis der Unternehmen noch immer eine ausschlaggebende Rolle. In den übrigen Wirtschaftsbereichen hält sich die Zahl der weiblichen und männlichen Beschäftigten annähernd die Waage.

Betrachtet man das Arbeitsvolumen, die geleisteten Arbeitsstunden, ist der Frauenanteil allerdings wesentlich geringer, denn Frauenarbeit ist in weitem Umfang Teilzeitarbeit. Fast die Hälfte der weiblichen Erwerbstätigen geht einer regulären Teilzeitbeschäftigung oder einem Minijob nach. Das wirkt sich auch auf die Verdienstsituation der Frauen aus. So lag der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst der Arbeitnehmerinnen (einschließlich der geringfügig Beschäftigten) 2024 mit 2851 € um 30% unter dem der männlichen Arbeitnehmer – ein Ergebnis, in dem die Effekte kürzerer Arbeitszeiten, „frauentypischer“ Berufe, niedrigerer beruflicher Positionen, unterbrochener Karrieren und geschlechtlicher Diskriminierung zusammentreffen.

| Ausgabe: | 07/2025 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |