Digitalisierung und Beschäftigung

Für Sie als Mitglied entspricht dies 4,20 Euro.

Infografik Nr. 247710

Die Digitalisierung treibt den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft voran. Wie wirken sich die Veränderungen auf die Beschäftigung und die beruflichen Perspektiven der Arbeitnehmer aus? Dieser Frage ist eine Expertenkommission nachgegangen. Einige Ergebnisse fasst dieses ZAHLENBILD knapp zusammen.

Die deutsche Wirtschaft steht vor weitreichenden strukturellen Veränderungen, die sich insbesondere auf die Beschäftigung und die beruflichen Perspektiven der Arbeitnehmer auswirken. Angetrieben wird dieser Strukturwandel zum einen durch die fortschreitende Digitalisierung, zum anderen durch den Übergang zu einer klimafreundlichen, kohlenstoffneutralen Produktionsweise. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), die der Bundesregierung als wissenschaftliches Beratungsorgan zuarbeitet, ist der Frage nachgegangen, wie sich die Anforderungen an die Beschäftigten und die Nachfrage nach bestimmten Tätigkeiten und Fähigkeiten im Zuge des Strukturwandels verändern.

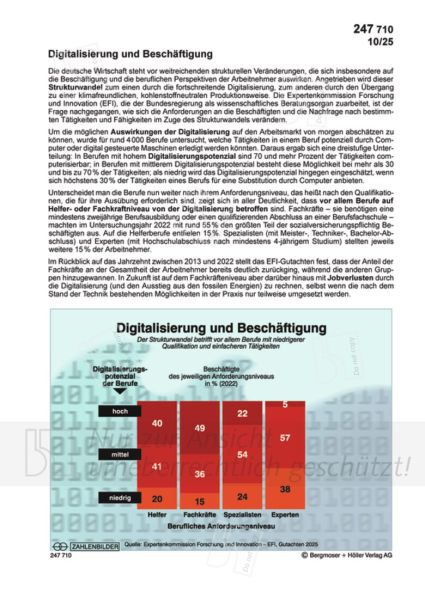

Um die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt von morgen abschätzen zu können, wurde für rund 4000 Berufe untersucht, welche Tätigkeiten in einem Beruf potenziell durch Computer oder digital gesteuerte Maschinen erledigt werden könnten. Daraus ergab sich eine dreistufige Unterteilung: In Berufen mit hohem Digitalisierungspotenzial sind 70 und mehr Prozent der Tätigkeiten computerisierbar; in Berufen mit mittlerem Digitalisierungspotenzial besteht diese Möglichkeit bei mehr als 30 und bis zu 70% der Tätigkeiten; als niedrig wird das Digitalisierungspotenzial hingegen eingeschätzt, wenn sich höchstens 30% der Tätigkeiten eines Berufs für eine Substitution durch Computer anbieten.

Unterscheidet man die Berufe nun weiter nach ihrem Anforderungsniveau, das heißt nach den Qualifikationen, die für ihre Ausübung erforderlich sind, zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass vor allem Berufe auf Helfer- oder Fachkraftniveau von der Digitalisierung betroffen sind. Fachkräfte – sie benötigen eine mindestens zweijährige Berufsausbildung oder einen qualifizierenden Abschluss an einer Berufsfachschule – machten im Untersuchungsjahr 2022 mit rund 55% den größten Teil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus. Auf die Helferberufe entfielen 15%. Spezialisten (mit Meister-, Techniker-, Bachelor-Abschluss) und Experten (mit Hochschulabschluss nach mindestens 4-jährigem Studium) stellten jeweils weitere 15% der Arbeitnehmer.

Im Rückblick auf das Jahrzehnt zwischen 2013 und 2022 stellt das EFI-Gutachten fest, dass der Anteil der Fachkräfte an der Gesamtheit der Arbeitnehmer bereits deutlich zurückging, während die anderen Gruppen hinzugewannen. In Zukunft ist auf dem Fachkräfteniveau aber darüber hinaus mit Jobverlusten durch die Digitalisierung (und den Ausstieg aus den fossilen Energien) zu rechnen, selbst wenn die nach dem Stand der Technik bestehenden Möglichkeiten in der Praxis nur teilweise umgesetzt werden.

| Ausgabe: | 10/2025 |

| Produktformat: | eps-Version, Komplette Online-Ausgabe als PDF-Datei. |

| Reihe: | 53 |

| Reihentitel: | Zahlenbilder |